ご訪問ありがとうございます。

現在、クラリネットコーチ、吹奏楽コーチとして楽器の演奏方法や音楽表現方法の指導を行っています。特に楽器演奏を愛好するアマチュア演奏家の皆様をサポートすることに力を注いでいます。

私がどんなことができるか、1つ知っていただくとしたら

働きながらでも3倍上達する練習方法をカスタマイズするのが得意

ということです。

「吹奏楽やクラリネットが大好きで、憧れの曲を楽しく演奏したい」

そんな音楽への純粋な気持ちがありながら、現実は

「仕事、育児、介護で週に1回楽器をケースから取り出すのがやっと。」

「学生時代のような十分な練習ができない。」

そんな悩みを抱えるアマチュア奏者の方がたくさんいらっしゃいます。

私自身も仕事のかたわら、16年間アマチュア奏者として活動してきたので、その熱い思いや悩みは手にとるようにわかるんです。

なのでそんな方達に、お一人ずつに合った練習の手法や、能率的な上達方法をお伝えしながら、好きな音楽を楽しく続けるためのお手伝いをしています。

そんな私ですが、輝かしい音楽人生を歩んだわけではりません。

実は、専門的に勉強し始めたのは35歳からなんです。

しかも、最初はクラリネットを演奏することすら嫌いだったのです。

嫌々始めた吹奏楽にのめり込む

私は中学校では部活動に入る気は全くありませんでした。

しかし、中学が全入部制で特例は認められず、かつ小学校時代の大怪我が原因で運動部はNGでした。

したがって選択肢は吹奏楽部のみ。しかもせめて習っていたピアノが弾けるが楽器パートを希望したのですが、受け入れられず、入部体験でたまたま音が出てしまったクラリネットパートに配属されることになったのです。

本当に嫌々クラリネットを始めました。

しかし中学3年時の吹奏楽コンクールで取り組んだ『ぐるりよざ』(伊藤康英作曲)が私を変えました。

この作品が400年以上前の古い音楽を使いながら、時間も場所も超越して何かを現代に伝えようとしていることを強く感じ取りました。

『音楽は時空を超えて人の感情や歴史上の出来事を表現できる!』という音楽の本質を初めて知ることができたのです。

これをきっかけにクラリネット演奏と吹奏楽に夢中になり、高校進学後も吹奏楽を続けました。吹奏楽コンクールで大きな賞は取れませんでしたが、心から音楽を楽しみ、充実した高校生活でした。

教師志望だったので大学進学を希望していましたが、家庭の経済状況から断念。就職氷河期等の煽りも受けて地元・秋田での就職が叶わず、神奈川県に高卒で単身移住し就職しました。

見知らぬ土地でホームシックに打ちひしがれ、知り合いがいない孤立感にさいなまれていたある日、偶然通りがかった楽器店の店員さんにすすめられ、藤沢市内の社会人吹奏楽団に入団しました。

クラリネット演奏し音楽を表現をすることで気持ちが満たされ、仕事への活力が沸きました。また、音楽活動を通し、地方出身で一人ぼっちだった私に、駅や街ですれ違ったら声を掛け合う友人がどんどんできました。

職場には殆どいない同世代の友人もたくさんでき、彼らのおかげで新しい土地に馴染んでいくことができ、さらに世代の違う音楽仲間とも和気あいあいと音楽を語り合い、これまでにないほど豊かな交友の輪ができました。「音楽やっていてよかった!」と心から思い、更に熱中しました。

しかし吹奏楽活動を続けているうちに、様々な疑問が湧き上がってきたのです。

続けたら見えてきた日本の吹奏楽の「闇」

楽しく演奏活動を続けてきましたが、次第に大きな2つの問題点を感じるようになりました。

1つ目は、吹奏楽部等での人間関係のあり方です。

個人を尊重せず、生徒と先生、あるいは先輩と後輩の関係が人間として対等でない状態が当たり前になっていることに気がつきました。その影響で心が傷つき中高で吹奏楽部をやっていても、大人になってから楽器演奏を止めてしまう人がとても多いことがわかりました。吹奏楽部での指導が原因で命を絶った人がいることも知り、さらに疑問が深くなりました。

2つ目は、吹奏楽部での楽器の教え方についてです。

私は20代半ばから個人レッスンを受け始め、ようやく正しい知識やクラリネット奏法を知ることができました。

そして「中学の部活動でも正しい知識をもっとちゃんと教わっていれば、もっと楽しく演奏ができたのに」ということに気づきました。

どうして学生のうちにクラリネット演奏に欠かせない基礎知識が学べなかったのか。たとえ学校の部活動であっても、よりよい楽器演奏の教え方があるのではないか?と考えるようになりました。

中高生やアマチュアが純粋に楽しんで、心の健康を保ちながら演奏スキルを伸ばしていくことはできないのか?

悶々としていたところに、衝撃の出会いがあったのです。

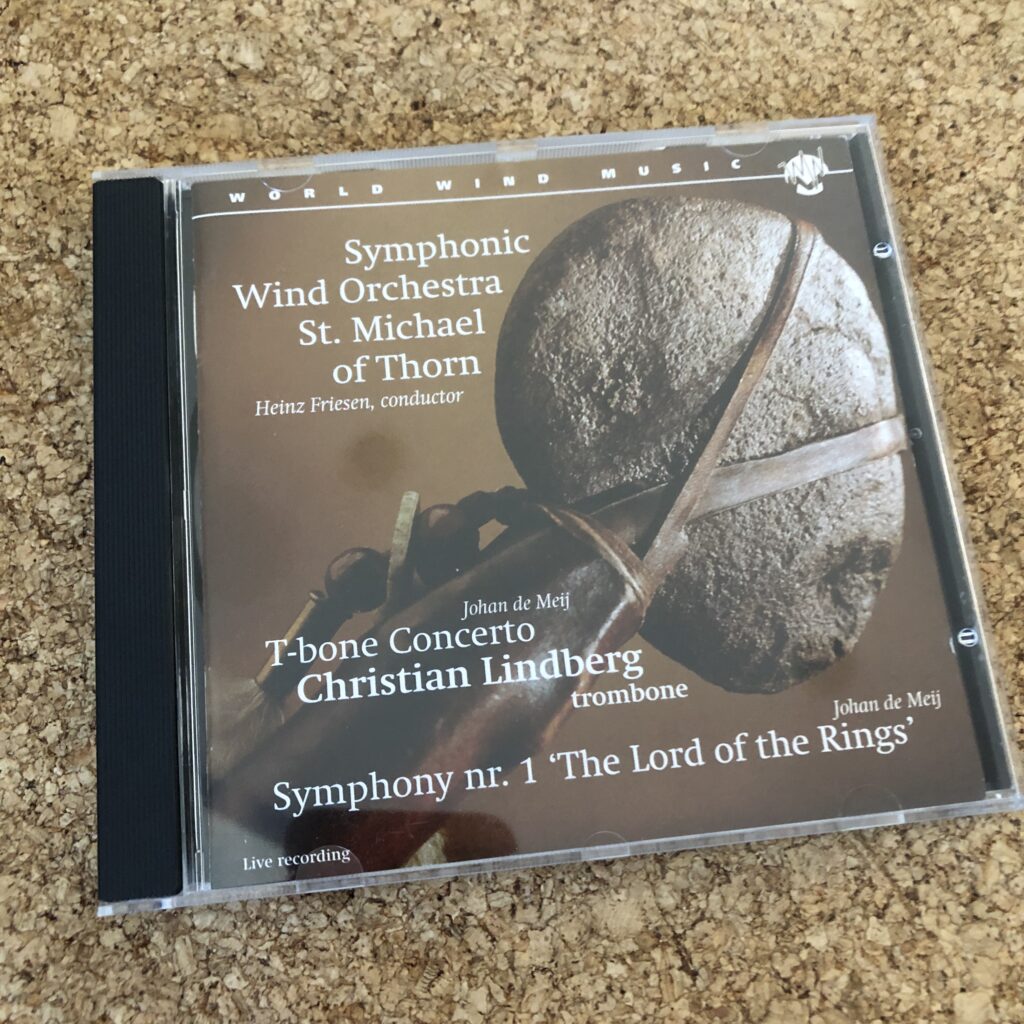

それが、オランダの社会人吹奏楽団、聖ミカエル・トールン吹奏楽団の演奏でした。

これがアマチュアの演奏!?オランダ社会人吹奏楽団の衝撃

聖ミカエル・トールン吹奏楽団という、オランダ社会人吹奏楽団のCDを手にとる機会がありました。

場面によってはっきり変わる音色。

確かな演奏技術、説得力のある演奏。

そして何よりも、

人間らしい温かい音。

「これがプロでなく、アマチュアの演奏なのか!?」

社会人でもこんな風に演奏できることに、私は何よりも衝撃を受けたのです。

「ということは社会人でも上達する練習方法があるはずだ!」と、強く惹かれました。

この秘密を知るためには自分自身が音楽大学で専門教育を受け研究していかなばならないと気づき、当時レッスンを受けていたクラリネットの先生に思い切って相談しました。

すると先生からは思わぬ言葉が返ってきたのです。

「それなら外国の音楽院に行きなさい。」

その時、私はすでに32歳。そこから大きな決断をすることになります。

32歳でオランダ音楽留学を決意、35歳で入学

30代で海外留学とは思いもよらないことでした。

しかも日本では私の最終学歴は高校です。日本で学士号を修めてから修士や博士号のために音楽留学するのが一般的なパターンです。

まずは語学の基準もクリアしないと願書すら提出できません。

音楽理論やソルフェージュも1から訓練する必要があります。

そして試験を受けて合格して...

先を考えると、不安で仕方がありませんでした。

しかし、社会人の経験がある30代だからこそ深く学べるかもしれない、アマチュアを15年以上経験した私だからこそ見えるものがあり、それが日本の吹奏楽の闇を少しでも解消できるかもしれない...。

夫に相談したところ「ルミ子にしかできないことだよ!がんばれ!」と背中を押してくれました。

であれば、信頼していた先生が、「海外で学びなさい」という言葉を信じ、海外留学を目指すことにしたのです。

英語の猛勉強と音楽理論やソルフェージュの特訓を始めました。試験で演奏する曲などは先生が引き続きレッスンをしてくれました。

そして約1年半の準備の結果、2014年に晴れてユトレヒト音楽院に一発で合格。この時35歳。4年間の音楽留学が始まりました。当時結婚10年目だった夫とは、日本とオランダに別々に住みました。

大きな期待と共にオランダへ!しかし音楽院でバリバリ実力アップのつもりが...

ユトレヒト音楽院での日々はあまりにも刺激的でした。

特に音楽の捉え方や考え方に自由さがあり、確かな知識や理論を活用してのびのびに演奏する生徒や音楽家に溢れていました。

クラリネットや室内楽のレッスンを通して、「そうか!こうやって演奏すればいいんだ!」と、どんどん心が解放されていきました。

友人たちにも恵まれ、練習の悩み事や音楽について年齢も性別も国籍も関係なく話し合いました。

特に同じアジア圏からの留学生どうしは、お互いが祖国を遠く離れていることもあり、協力し励まし合いながら一緒に勉強や異国での生活を乗り越えてきました。

しかしながら勉強が進むにつれて、大きな壁にぶつかりました。【私は意味のある練習のやり方を知らない】という大きな、とてもショックなことに気付いてしまったのです。

オランダの大学は圧倒的な演奏量。正しい練習法を知らない自分に悩む

音大生の生活は、常に練習するべき曲が10曲以上ある状態でした。しかも毎週曲目が変わります。門下生発表会は月に1回、その他室内楽レッスン、エキストラ演奏のための作品、練習曲などがありました。

日本でアマチュア奏者をしていた頃、同時進行で練習していたのは多くても6曲でした。社会人吹奏楽団の演奏会は半年に1回。なのでとにかく何回もリピート練習をすればなんとかなっていました。

しかし日本でやっていたその練習方法では、オランダの音大で出される課題をこなすことは不可能だったのです。

それなりに自信があって留学したのに、付いていくため練習する方法が分からない。

時間は同じなのにどうやってオランダの人たちは練習をしているんだろう?

しかも音楽院の友人たちは、私よりも時間の余裕があるように見えました。

友達と語り合ったりパーティをしたり旅行にいったりと、青春を楽しみながら音楽の勉強にも取り組んでいました。

一方の私は課題に追われ、演奏以外のレポートや授業にも手一杯でした。そして、なかなか進まない練習に苛立ちが募っていきました。

リピート練習じゃ時間がいくらあっても足りないよ。

もっとスムーズに美しく堂々と演奏するにはどんな練習をすればいいの?

このままだと、せっかくオランダまで来たのにただ時間が過ぎるだけだ。曲を表面的にこなしただけで終わってしまう。どうやって作品の本質に迫れるのか、どういう手順で練習を進めればいいのか、しかも限られた時間で確実に上達する方法は何か、それをどうやったら見つけることができるのか…。

とても悩み苦しみました。どうやって練習したらいいのか?どうやって上達したらいいのか?

苦しみながら時間が過ぎ、気づくとオランダ留学も3年目に入っていました。ますます焦り始めました。

能率的に上達するには、今やるべきことを徹底的に細分化するのが鍵だった!

日々課題をこなすだけで精一杯な私。

何が違うのか?どう違うのか?何をすればいいのか?

悶々と悩み、苦しみました。

そんなある日、オランダ人の先生からこんなアドバイスをもらいました。

「ルミ子はテンポアップするタイミングが早すぎる。」

「自分にとって難しいことは速くは吹けない。どこに引っかかっているか顕微鏡で観察するようにして見つけ、そこを中心に自分にとって簡単になるまではゆっくり練習しなさい。」

「焦ってはいけないよ。順序を考えて練習するんだ」

眼から鱗でした。

そうか!練習にはステップやフェーズがあり、今どの練習が必要なのか段階を具体的に見極め、細かくタスク分解して実施していかないと上達しないんだ!プロセスを無視し、無闇に繰り返すだけでは上達しないんだ!ということに気がつきました。

生徒の悩みに徹底的に寄り添うのが楽器講師。トップダウン的指導はレッスンじゃない!

そしてこの先生は、私の練習手順やメンタルに関する悩みに耳を傾けてくれ、根気よくアドバイスを授けてくれました。

練習の仕方をとても具体的に、しかも私の状態に合わせてカスタマイズしてくれたのです。

そこから、楽器講師とは、できていないことを指摘するのでなく、このオランダ人先生のように当人の悩みに寄り添い、課題を段階的に、かつ、取り組みやすく適切に分解し、具体的にアドバイスして導くものだということも学びました。

決して命令口調のトップダウン方式ではないのです。

この出来事以降、オランダで子供向けの音楽教室や社会人吹奏楽団を見学し、どのようにレッスンが行われているかじっくり観察しました。

やはり、指揮者や先生が、楽団員や生徒の立場に立って話を聞き、今解決できる小さな課題から丁寧に指導し、そして自然に演奏レベルが上がるように導いていました。

しかも楽しさと上達への希望を伴って。

つまり、あの社会人吹奏楽団、聖ミカエル・トールン吹奏楽団のメンバーは、アマチュアであってもこのようなコーチングやレッスンを受け、説得力のある演奏を高い技術と魅力的な音色でのびのびと奏でていたのだということがわかりました。

これだ!この練習方法ならどんな立場の人も自分のペースで上達していくことができる!

そう確信した私は、まずは自分自身の練習を徹底的に改善していくことにしました。

練習方法を改善した結果、なんとコンセルトヘボウの舞台に立てた!

これまでの闇雲な繰り返し練習から脱却するため、練習課題をひとつづつ洗い出し、逐一現在地を確認して練習することにしました。途中「ちゃんと上達するかな?」と不安になることもありましたが、諦めずに根気強く取り組みました。

一時期は停滞しているように感じましたが、目に見えないところで上達が確実に進んでいました。

その証拠に、4回生になったころからグングンと実力が上がっていきました。ついにはユトレヒト音楽院の推薦で学校外の演奏会に多数出演し、コンセルトヘボウでの演奏会やテレビ出演まで叶いました!

コンセルトヘボウでもテレビ出演でも、私の名前がホームページにしっかりと明記され、「いい演奏だったよ!」と様々な人に声をかけられるようになりました。

そして何よりも練習そのものが楽しくなり、上達への手応えを感じられるようになりました。

さらに、無闇な繰り返し練習を止めたので、心と時間にも余裕のある健康的な生活を送れるようになりました。

次第に自分自身への信頼が増し、難易度の高い作品の練習にも怖気付かずに向かい合えるようになりました。

その結果、フラッターやスラップタンギングなど特殊操法を含む現代作品を卒業試験で演奏することも叶いました。この練習方法に気づく前には考えられないような進歩でした。

ユトレヒト音楽院ではさらに脳の仕組みや教育学についても学び、個人レッスン実習等を通して練習手法のみならずレッスン手法についてより深い知見を得ることができました。

自分の経験を悩めるアマチュア演奏家のために生かせないだろうか?

練習方法を徹底的に改善した経験から、私はアマチュア時代に抱いていた「中高生やアマチュアが純粋に楽しんで、心の健康を保ちながら演奏スキルを伸ばしていくことはできないのか?」という疑問に答えを見出しました。すなわち

- 生徒が何につまづいているか徹底的に観察すること

- 練習の現在地を明確にし、適切な練習方法や内容を具体的にアドバイスすること

- 個人の悩みに徹底的に寄り添うこと

- そのために『先生と生徒』という上下関係でなく、人間として対等な立場でいること

という原則です。

なぜなら、アマチュア演奏家はフルタイムで働き、子育てや介護をしながら、または学生として勉強しながら音楽活動をしています。つまり時間に限りがあるのです。

なので、その人の現状に合った練習方法を、無理のない時間の使い方で実施できるようカスタマイズすることで、忙しくても上達を導くことができるのです。

そうすることで、誰しもが、いつからでも楽器演奏が上達していけると確信しました。

本当に効果のある練習で、より豊かな音楽活動を送って欲しい

日本の吹奏楽部でクラリネットや楽器を始めた場合、残念ながら練習の仕方を丁寧に教えてもられる環境がほとんどありません。学校行事、演奏会、コンクールに間に合わせるために精一杯という話をよく聞きます。私もそうでした。

そして大人になってから、学生時代とは大きく異なる日常から練習難民になってしまい、演奏が大好きなのに練習が進まないジレンマを抱えてしまいます。私自身、高卒就職のあと16年間アマチュアとして活動しましたのでうまく行かない苛立ちにとても共感します。

だからこそ、過去の練習方法に囚われている方、楽しいはずの合奏練習でうまくいかず落ち込んでしまう方、年だからと上達をあきらめかけている方に寄り添い、ジレンマや練習の悩みを解消したい。そしてお客様が練習を楽しみ、何歳からでもどんどん上達することを体験し、思いっきり音楽を楽しんで欲しい。

いつだって、いつからだって上達できる!

クラリネットと吹奏楽指導の専門家として、音楽と人生をまるごと楽しめるお手伝いをしたい。

私の音楽家としての想いです。

あなたのよりよい音楽活動の一助になれれば幸いです。

■略歴 浅原ルミ子 音楽ライフメンター、クラリネット奏者&講師、吹奏楽コーチ 秋田県羽後町出身。旧町立三輪中学校にて吹奏楽部入部をきっかけにクラリネットを始める。県立湯沢高校に進学し、そこでも吹奏楽三昧。高校卒業後は就職のために親元を離れ、神奈川県藤沢市に単身転居。社会人として働きながら、アマチュア吹奏楽団にて演奏活動を続ける。その間伊藤正太郎氏に師事。アンサンブルコンテスト東関東大会出場、第2回クラリネットアンサンブルコンクール第3位およびパルテノン多摩賞(一般デュオ部門)受賞。 30歳を過ぎてから一念発起し、プロ音楽家になることを決意。2014年に35歳でユトレヒト音楽院に入学。2018年には学内より選抜され、コンセルトヘボウ(アムステルダム)にてクラリネット三重奏(ブラームス)を演奏。さらにオランダの人気音楽番組Podium Wittemanに出演し演奏。2018年に卒業し完全帰国。 在学中はクラリネットをCéleste Zewald、バスクラリネットをCécile Rongenの各氏に師事。室内楽においては主にMartyn van den Hoek氏, Joyce Tan氏に師事。これまでにマスタークラスをCharles Neidich、大島文子、Andrew Simon、Nicholas Cox、Ilian Ilievの各氏より受講。Herman Braune氏の薫陶も受ける。 帰国後は音楽ライフメンターとして練習の悩みや社会人楽団運営についてのサポート、クラリネット個人レッスン、吹奏楽部等講師、アマチュア奏者に特化した練習方法の講座などで活動中。